カスタマーエクスペリエンス(CX)という言葉の魔力

2020.08.13

「“残念”な体験を減らし、“感動”体験を増やせばいい」。たしかにそうなのだが……

今に始まったことではなく、ビジネスシーンには「“魔法”の呪文であるかのように誰もが唱えたがるバズワード」というものが生まれる。その言葉さえ使っていれば、ミーティングやプレゼンでの説得力がなんとなく上がったような気分になったりもする。しかし、もちろんこの“魔法”には賞味期限があり、たいていのバズワードは消えてなくなるか、定着しすぎてしまい特別感を失っていく。だから大人のビジネスパーソンほどバズワードの使用を避ける。「本質を正しく理解もしないで流行語を多用し、そんな自分に酔うのはお子さまだけ」という感覚だろう。

「カスタマーエクスペリエンス(CX)」や「カスタマージャーニー」も、おそらく1年ほど前にはそんな“魔法”を感じさせる言葉の1つだった。もちろん無価値なバズワードではなく、今なおあらゆるビジネスの最前線で用いられている重要な単語なのだが、だからこそこの言葉が持つ“魔法”、いや“魔力”について今一度確認をしておきたい。あえて“魔力”と言い換えたのは、そこに“落とし穴”のような危うさがあるからだ。

カスタマーは顧客、エクスペリエンスは体験。だからカスタマーエクスペリエンスは「顧客体験」「顧客体験価値」と、素直に和訳すれば意味が通る。企業にとっては、「自社のプロダクトを購入したり、サービスを利用したエンドユーザーの多くが実感している体験の価値」ということになる。とりわけBtoCビジネスの場合は、企業人もまた誰もが「いち消費者」であるため、容易に「消費者の立場で体験の価値をイメージできる」と思い込む。そして、自信をもってその製品もしくはサービスのCXを評価しようとする。

「要するに、コレを買ったお客さんが『残念だな』と感じるような体験を減らし、『満足した』もしくは『感動した』と思えるような体験を増やせば良いのだ」

という発想だ。では“残念”な体験とはどういうものなのか? マーケティングや製品開発などの現場で関係者が真剣に討議すれば様々な要素が出てくるだろうし、その内容もケースバイケース、千差万別とはなるが大まかに整理してしまえば、不足・不便・不満・不安といった「不」の付く体験こそが“残念”な体験の大半になるはずだ。CXを向上させる1つの取り組みとして、この「不」をことごとく取り除き、徹底解消していく方向に多くの企業は向かう。

そして、先の目論見通りにCX改善プランを進めるのであれば、マイナス要素を除去するだけで安心せずにプラス要素、すなわち“感動”体験を増やしていくのがもう1つの取り組みということになる。関係者一同は「“感動”体験とはいかなるものか」についても話し合うことになるわけだ。そこで、よく知られている“感動”体験の提供例を挙げてみよう。

「宿泊した部屋に置き忘れてきた書類を、わざわざ飛行機まで使って届けてくれた」(リッツ・カールトン)

「購入しようとした靴に在庫がないとわかると、他所の靴屋にまで行って探してくれた」(ザッポス)

ちなみにリッツ・カールトンでは約20万円以内に収まるのであれば、上記のようなサービスを実施することがルール化されている。ザッポスにおいても、同社のコンタクトセンターはKPIに縛られることなく顧客対応に臨むことが許可されている。もしもこうしたグローバル企業をお手本にしようとするならば、「いかに顧客接点を担う部門や社員の裁量・権限を増大させるか」について議論されることになるだろう。

“感動”を増やしてもその効果は限定的。ではCX改善活動に意味などないのか?

話を本題に戻そう。そもそもなぜ、ひところからCXという言葉の価値が重視されるようになったのかを考えてみる。答えは明快だ。

「生活上どうしても必要なモノやコト」が多くの国々で行き渡った結果、モノやコト自体が持つ機能・性能・品質以上に、それらを通じて手に入れるエクスペリエンスのほうをカスタマーは重視するようになったことが1つ。そして、そこで発生するカスタマーサティスファクション(CS)の大小によって、モノやコトの価値は決定づけられ、ひいては提供している企業のブランドやロイヤルティまでをカスタマーが決め始めたことも大きな理由の1つ。つまり「CXの優劣が製品・サービスの売上を左右し、なおかつ企業価値まで決めかねない」のだということになり、あらゆる産業が「CX!」と唱え始めたと見ていい。

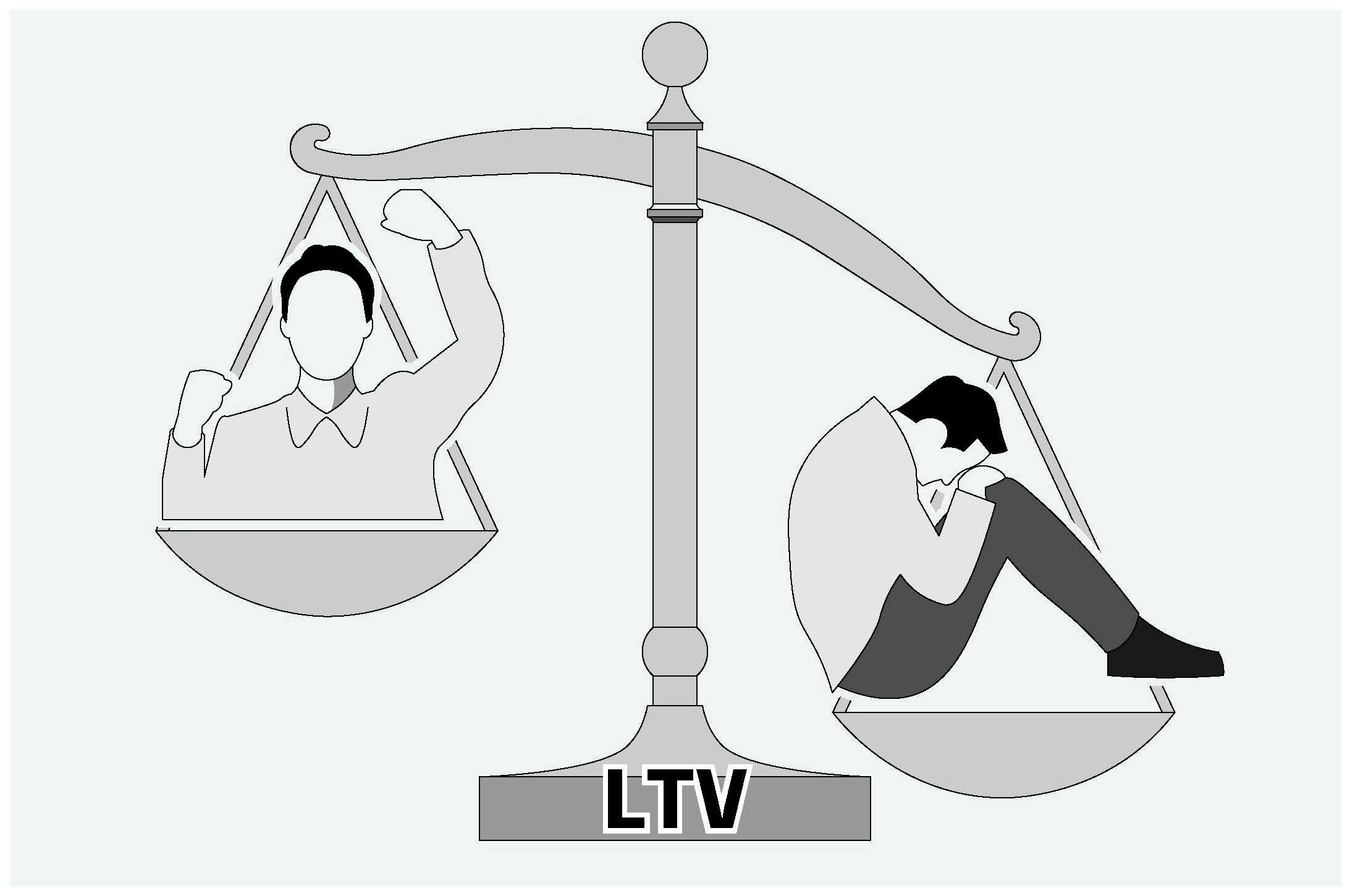

そして冒頭で触れたように「あらゆる“残念”を排除し、同時に“感動”を増大させればCXは最大化する」との信念で取り組んでいる企業は多いのだが、ここに気になる調査データがある。CXの充実を図ったとしても、それだけで企業へのロイヤルティが上がるわけではない、という内容なのだ。2018年に発表された『おもてなし幻想 デジタル時代の顧客満足と収益の関係』(マシュー・ディクソン、ニック・トーマン、リック・デリシ著。実業之日本社)という書籍が紹介している調査では、9万7千人を対象に調べたところ顧客満足度とロイヤルティとの決定係数は0.13しかなかったとのこと。つまり、顧客満足度はロイヤルティ全体の1割程度にしか寄与しておらず、残りの9割は他の要因によるものだったということになる。この調査を手放しで信じればの話ではあるが、「顧客の期待を上回る感動的なCXを」と声高に叫び、企業努力をしたとしても、ロイヤルティの飛び抜けた向上にはつながらない、というわけだ。

「なるほど、そういうことか。CX万能論的な盲信は禁物。あぶなくその魔力に惑わされるところだった」

と捉えるのはまだ早い。もう1つ興味深い事実を挙げておかなければならない。中国の金融コングロマリットとして名高い平安保険の事例だ。

CX対策を“魔”から解き放つ「狩野モデル」の活用事例が中国にあった

平安保険グループの品質管理分野では「狩野モデル」というフレームワークが数十年前から根づいている。実は日本の東京理科大教授・狩野紀昭氏が提唱したモデルであり、「品質の要素によって顧客満足度に与える効果が異なる」という考え方に基づいている。平安保険はこの考え方をマーケティングに活用。顧客満足度調査により、顧客満足時のポジティブ要素と、顧客不満時のネガティブ要素とに切り分けながら分析し、ビジネスに役立てている。具体的に『平安保険グループの衝撃 ―顧客志向NPS経営のベストプラクティス』(ジャーイン・シュ、チャン・ホン著。きんざい社刊)で紹介されている生命保険会社を例にとると、以下のような分類を実行しているとのこと。

「ポジティブにもネガティブにも働く要素(一元的品質)」=商品

「ポジティブにしか働かない要素(魅力的品質)」=カスタマーケア、保険金の申請・支払い

「ネガティブにしか働かない要素(当たり前品質)」=問合せ対応、契約締結、更新手続き

こうした分類によって業務ごとの特性や価値を定義づけてしまえば、あるべきCX改善の方向性は見える化してくる。例えば、「当たり前品質」に当たる問合せ対応などにおいてどれだけ感動体験を提供できたとしても、業務の性質から言って、CXをポジティブな方向に強く後押しする効果は望み薄。そういう認識が前提にあることで、現場は「何よりも『不』をなくして、“残念”な体験だと感じさせない」ことに集中できる。一方、「魅力的品質」であるカスタマーケアや保険金支払いなどの局面では、現場は積極的に「“感動”の提供」に注力していくのだ。

「“残念”を減らして“感動”を増やせばOK」という大雑把な発想でCXを語っていても、容易にロイヤルティを急伸できるわけではないのだから、こうして各業務の性質をCX上のネガポジで分類することによって、「この局面では“残念”削減。こちらの局面では“感動”増幅」というように切り換えを行っていく。そこまで突き詰めて初めて、「カスタマーの目線に立ったエクスペリエンス」を語れるに至る。

しかも、平安保険の分類を見つめていくとさらなる発見がある。「魅力的品質」の局面よりも「当たり前品質」の局面のほうが、ずっと多くの顧客接点を持つのだという事実。すなわち限られた接点しか持たないポジティブ局面を“感動”の連蔵で盛り上げるよりも前に、地味な印象しかないものの膨大な顧客接点を持つネガティブ局面において、徹底的に“残念”体験の根絶を目指していったほうが、結果として多くのカスタマーの心に響いていく可能性があるということ。これは何も生命保険というビジネスに限った話ではないだろう。

CX改善プロジェクトは、ともすると担当者らが自身のカスタマー体験に基づいた発想による狭い視野で語られがち。しかもなぜか自信満々に。加えて「“残念”を減らす」話題よりも楽しい「“感動”を増やす」話題に熱を上げていきがち。これこそが「CXの魔力」。魔法などビジネスの世界にはないのだ。確実に言えるのは、なによりもまず、しっかりと「当たり前品質」における「不」の解消に努めることが重要ということだ。