Column

コラム

社員が日頃感じていること、考えていることを

コラムの形でまとめました。

COLUMN

感情のデータ化って何?

カテゴリー

エンジニアコラム

2024.12.26

「次の文章を読んでこの時の筆者の感情を答えよ」

学生時代に国語のテストでこのような問いかけを受けた経験は誰しもがあるでしょう。私たち回答者は文章を読み、そこには無いことばを補って、書いた人の感情を連想し回答します。目には見えない心という存在を知覚し、そこから発せられる感情というものを私たちは共通のものとして認識できるのです。ともすれば、心とは、感情とは、目に見える形に置き換えられるのではないでしょうか?

共通言語としての感情

そもそも感情は言語や文化が異なる地においても共通のものとしてとらえられる存在です。日本で「幸せ」ととらえる感情を、英国では「happy」ととらえ、仏国では「content」、中国では「快乐的」ととらえているだけに過ぎません。ある人物が屈託のない笑顔をこちらに向けていれば、その人物は今幸せなのだとどんなルーツを持った人物でも考えるのが一般的でしょう。高橋優氏の「福笑い」の歌詞にある「きっとこの世界の共通言語は 英語じゃなくて笑顔だと思う」というフレーズの背景にも「笑顔」=「幸せ」という共通認識が日本だけでなく世界でも成り立つと考えたからであり、このコンテクストだけを切り取ると「涙」が共通言語と歌ってもいいかもしれません。

感情のバリエーション

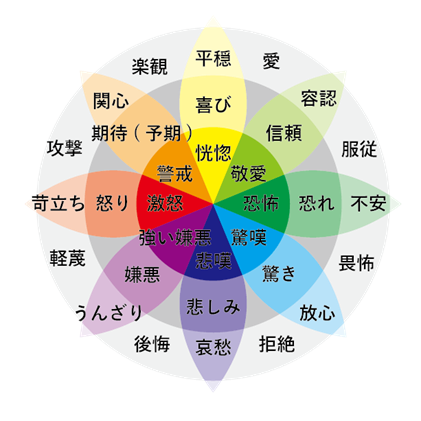

世界中で同じ見え方をする感情に対し、それらを分類し定義づけたものとして「プルチックの感情の輪」というものがあります。この感情の輪とはアメリカの心理学者ロバート・プルチック氏が提唱したもので、円すい型の色彩立体感情モデルです。(図は展開したもの)同氏は人間にも動物にも当てはまる8つの感情を基本感情(一次感情)とし、それらの中の二つを組み合わせた複合感情を人間が特有に持つ二次感情と定義づけました。

8つの基本感情は「喜び」「信頼」「恐れ」「驚き」「嫌悪」「悲しみ」「怒り」「期待(予期)」という感情で構成されています。またこれらの感情の中で対になる者同士があり、「喜び⇔悲しみ」「期待(予期)⇔驚き」「怒り⇔恐れ」「信頼⇔嫌悪」の4組は互いに簡単には移行しにくい。そして8種の感情はそれぞれが3段階の強弱を持ちます。「喜び」を例に挙げると、「恍惚」>「喜び」>「平穏」という風に段階が定義づけられています。

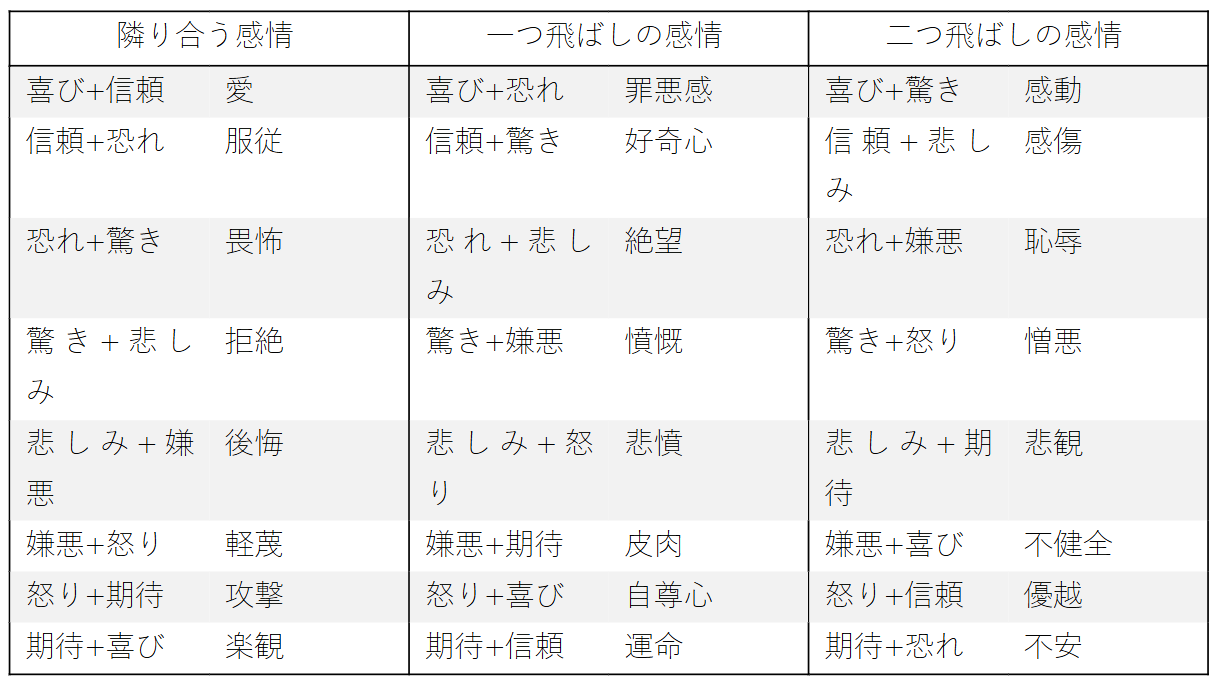

二次感情は全部で24種あります。隣り合う感情のグループ、一つ飛ばしの感情のグループ、二つ飛ばしの感情のグループ。対になる感情は混ざり合うことはありません。

感情の可視化

プルチックの定義した感情をコンピュータが数値化するためにはどうすればよいのでしょう?答えは簡単です。人間がすることと同じことをすればよいのです。我々人間は人と話す際にその発される文章から、声色から、表情から、動作から、対話者のすべての行動を脳内で処理し相手の気持ちというものを察します。これらの作業をコンピュータが代行し、話者や筆者の感情を評価することはもうすでに未来の話ではありません。AIの強化学習により声の波形の解析、表情の画像解析、文章に対する自然言語処理を行い、感情を数値として出すことはたやすくなっています。今まで国語で勉強してきた感情というものは、突き詰めると科学になってしまうのです。心を数字として解き明かすことができるようになった今、その心を、感情を持ったロボットが現れる未来もそう遠くはありません。